Das Ziel unserer Flussreise war Mbandaka. Dort erwarteten wir ein Schiff aus Kinshasa mit wertvoller Fracht für unsere Kirche. Als erstes holte ich schnell ein Motorrad von Bord – eine 125er Yamaha. Ein Goldstück. Leicht wie ein Fahrrad und mit Stoppelreifen und langen Federbeinen, wie eine Crossmaschine. Sie war 500 Kilometer gefahren also fast wie neu.

Die Ersatzteile für das Kirchenauto waren auch an Bord. Damit könnten wir den demolierten Allrad-Toyota der Kirche wieder mit Glühbirnen, Federblättern, Reifen, Ölfilter, Lenkungsteilen, Radlagern ausstatten, damit er noch mal laufen würde.

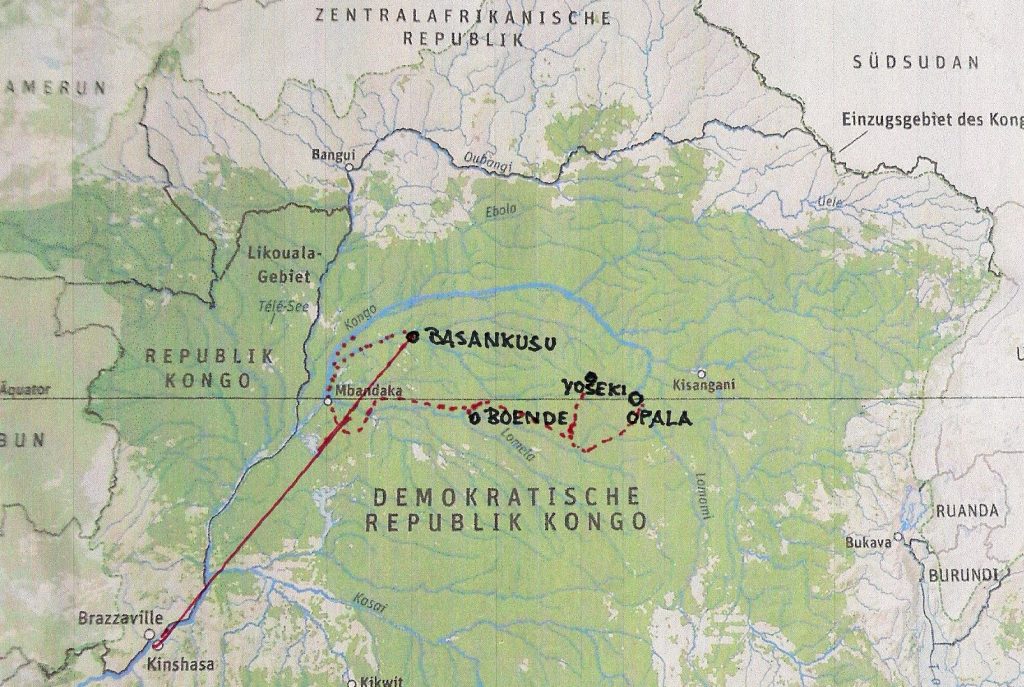

Ich sollte schon mal mit der Yamaha voraus fahren und einige Kirchenchefs würden, wenn Gott es denn wollte, nachkommen, damit ich unterwegs Benzin bekäme. Wir wollten die Gemeinden der Jünger-Kirche, CDCC, Communauté des Disciples du Christ au Congo, östlich von Mbandaka, besuchen. Damals konnte ich nicht ahnen, dass ich 3500 Kilometer einsame Moto-Cross-Strecke vor das Vorderrad bekommen sollte.

Gadhafis Theologie und Mathematik

Eigentlich sollte auch Treibstoff für uns auf dem Schiff sein, war er aber nicht. In Mbandaka gibt es aber Leute, die dafür sorgen, dass man auch im „Einzelhandel“ Benzin, Motoren- und Zweitaktöl und auch Kettenfett bekommen kann. Die Menschen dort nennen diese Leute Gaddafis.

Man freundet sich mit einem Gaddafi an und bekommt am nächsten Morgen einige Liter dieser Flüssigkeiten. Ihn zu fragen, wo er denn in der vergangenen Nacht den wertvollen Stoff organisiert hatte, galt allerdings an unüblich und unsensibel.

Lofombe kannte ich schon viele Jahre, aber jetzt hatte er eine echte Wirtschaftskrise und ich musste dreimal zu ihm gehen bis ich 100 Liter Benzin zusammen hatte. Mit dem Zweitaktöl war es noch schwieriger und wir haben etwas mischen müssen. Bei Lofombe bekam ich immer Sonderpreise, weil dieser Gaddafi und ich Brüder im Herrn sind. Er glaubt an denselben Gott wie ich.

Erster Tag der langen Motorradreise

Wenn ich die Yamaha besah, bekam ich ernsthaftes Fernweh. Mein letztes bisschen Geduld verschwand und ich verkündete, dass ich gegen Mittag abfahren würde. Wenn die Brüder von der Kirchenleitung mich noch mal wieder sehen wollten, sollten sie sich bald ins Auto setzen und hinterher fahren.

Zehn Liter Benzin hatte ich im Tank und 20 Liter in einem großen Kanister auf dem Rücksitz. Den Rest sollten die Pastoren im Auto mitbringen. Natürlich hatte ich auch Öl, Kettenfett, ein Mückennetz, Bibel, Zahnbürste, die Decke, ein Buschmesser griffbereit für den Ernstfall und eine lange, trockene Hose zum Predigen mit.

Die lange Hose musste sein, da versteht man im Kongo keinen Spaß.

Kirche ist Kirche.

Bei dem großen Gewicht musste noch etwas Luft in den Hinterreifen gepumpt werden. Am Markt sah ich einige sympathische Herren mit Flickzeug und Luftpumpe. „Wie viel kostet die Luft?“ „1 000 000 Zaïres,“ riefen sie. Anstandshalber handelte ich sie auf 800 000 Z herunter.

Es wurde gepumpt und ich sah zu, ob auch das Ventilkäppchen wieder ordentlich aufgeschraubt wurde. Dann trat ich den Kickstarter und wollte abfahren, aber sie riefen: „Sieh mal, vorne fehlt ja auch Luft!“ Tatsächlich, der Reifen war fast platt. Sofort sprang ich wieder vom Motorrad, setzte mein bösestes Gesicht auf und brüllte wie das wildeste Tier der Welt:

„Sofort macht ihr Ratten die Luft wieder darein, Wenn nicht, gibt es hier so ein Blutbad, dass das Wasser im Fluß steigt!“

Auf so etwas waren sie absolut nicht vorbereitet und sie pumpten – kostenlos – den Reifen wieder schön rund, aus dem sie gerade heimlich alle Luft rausgelassen hatten. Mit einem: „Alles klar Jungs“, fuhr ich dann endlich ab, und sie machten Gesichter, als ob sie ihre Methode, an andere Leute Geld zu kommen, noch mal ganz neu überdenken müssten.

Im Regenwald regnet’s

Die Straße war in einem nie gekannten, gutem Zustand und das Fahren wäre auf Dauer langweilig geworden, wenn nicht kurz vor einem Dörfchen ein grausiger Regen auf die Welt herab gefallen wäre. In dem Dörfchen gab es eine dieser „Ohne-Wand-Kirchen“ und ich fuhr direkt bis vor den Lehmaltar. Klatschnass war ich schon, aber es beruhigte mich doch sehr, dass ich ein Dach über dem Kopf hatte.

Erst kam einer, dann kamen immer mehr Leute aus den umliegenden Hütten und sie freuten sich, dass ich sie als erste auf meiner Reise besuchen wollte. Sie wollten schon den Chor zusammentrommeln, ein richtiges Bett hätten sie für die Nacht und ein Huhn wäre schnell gefangen.

Aber der Regen hörte langsam auf und ich ließ eine Gemeinde zurück, die von allen Weißen ganz enttäuscht war. Nun schlickerte ich auf der aufgeweichten Lehmstraße weiter, bis ein dickes schwarzes Schwein plötzlich von rechts aus dem hohen Gras vor mein Vorderrad sauste. Wir schrien beide, aber ich war Sieger.

Ingende

Kurz bevor die Sonne sich endgültig verabschiedete, kam ich nach Ingende. Ingende ist die Kreisstadt. Stadt konnte man eigentlich nicht sagen, denn das Gras war hier drei Meter hoch. Es gab einige Ruinen, aber auch viele malerische Lehmhütten und viele steinzeitliche Einbaumboote.

Die Straße hört hier am Rukistrom auf und es gab damals auch noch eine alte Autofähre, die aber weder Diesel noch Batterien hatte. Wenn man mit dem Auto auf die andere Seite wollte, wo die andere Straße im hohen Schilf wieder begann, musste man Treibstoff und Ersatzteile immer mitbringen. Besser war es auch, wenn man ein kleines Geschenk für den Kommandanten dabei hatte.

Es gab dort auch noch ein Hotel. Pastor Itefya sang mir mit einigen Leuten das Empfangslied und sprach das Willkommensgebet, dann brachte er mich und das Motorrad ins Hotel. Dort bekamen wir das Luxuszimmer mit dem Zementboden und einem dichten Dach.

Das Zimmer war so groß, dass ich Motorrad, Reservekanister und Gepäck mit hinein nehmen und es bei mir am Kopfende stehen konnte. So etwas trägt sehr zum sorgenfreien Schlaf bei. Auch das Knüppelbett war mit einer schönen Grasmatte ausgestattet. Eine Petroleumlampe lieh man mir und ich bekam auch einen Eimer Wasser zum Waschen.

Im Mondschein zeigte mir der Hoteldirektor noch die Toilette, riet mir aber ernsthaft davon ab, sie zu benutzen – Einsturzgefahr. Tata Pasteur Itefya und ein Gemeindeältester erzählten mir die Kreisdorfneuigkeiten und da kamen auch schon die BBN-Mamas mit dem Pondugemüse und dem Fisch.

Die Frauen bearbeiteten und unterhielten hier große Gemeindefelder, um mit den Erträgen Pastoren und Diakone bezahlen zu können. Die Männer sind immer mehr für die harte Arbeit zuständig, wie Bäume fällen, und die Ernte, Mais, Kaffee, Maniok mit dem Einbaumboot durch alle Polizei-Banditen-Kontrollen hindurch nach Mbandaka zu bringen und dort zu verkaufen.

Früher brachten sie Geld mit, wenn ihnen nichts passiert war, aber durch den rasenden Währungsverfall war das sinnlos geworden. So brachten sie jetzt Waren mit, die hier gebraucht und manchmal auch eingetauscht wurden. Manchmal kamen sie auch mit Soda zurück, um hier selber, zusammen mit Palmöl, Seife herzustellen.

Es gab auch zwei Polikliniken im großen Kirchenkreis Ingende, die aber auch durch die schnelle Geldentwertung runtergewirtschaftet waren. So schnell konnten die Menschen in Ingende gar nicht bezahlen, wie die Preise für Medikamente in Mbandaka stiegen. Als dann noch die Fünf-Millionen-Scheine hierher kamen, die niemand in der Stadt annahm, brach alles zusammen.

Die Batsua bei Ingende

Hier wohnen die Batsua, ein Pygmäenstamm, der hauptsächlich in Flussnähe lebt. Oft wohnen sie in Pfahlbauten am Sumpfufer, dort, wo es kein richtiges Festland gibt und sie sind Spezialisten für alles, was mit Fischerei und dem Wasser zusammen hängt.

Aber sie arbeiten auch für die Bantuleute, fühlen sich aber immer von ihnen verachtet. Sie würden niemals vor deren Augen essen wollen. Sie sind ständig in Blutrache-, Zauber- und Vergiftungsangelegenheiten verwickelt, so dass sie oft vor etwas oder jemandem flüchten und ihren momentanen Wohnsitz verlassen. Mit ihren ganzen Problemen leben sie neben den Bantus.

Aber auch hier in Ingende gab es seit einiger Zeit Bemühungen der Kirche, den Pygmäen das Evangelium zu erzählen und sie auch als Christen in die Gemeinde aufzunehmen. Vor kurzem waren im Fluß bei Ingende 38 Pygmäen getauft worden und es gab jetzt schon in den Gemeinden hier neun Pygmäenchöre.

Diese Pygmäenchöre hatten nicht nur ihre eigenen Rhythmen und Melodien, tanzten auch nicht nur einen ganz anderen Stil, als es in den alteingesessenen Gemeinden üblich war. Sie hatten auch ganz spezielle und neue, bis dahin unbekannte Lieder. Sie waren für die Gemeinden eine wirkliche Bereicherung.

In einem Pfahlbaudörfchen am Rukistrom haben mir die Batsua zum Abschied einen Angelhaken geschenkt und gesagt:

„Wir haben Zeit Lebens Fische gefangen, damit wir leben können. Jetzt hat Jesus uns einen neuen Auftrag gegeben: Wir sollen Menschen für ihn fangen. Um Fische zu fangen, brauchen wir bestimmte Netze. Um Menschen zu fangen, brauchen wir das Netz der Liebe.“

In Ingende habe ich wunderbar tief geschlafen, weil es hier keine Moskitos gab und die Übernachtung umgerechnet nicht mal einen ganzen Euro gekostet hat. Die BBN-Mamas kamen schon früh mit dem Kaffee und ich stand gutgelaunt auf.

Später, nachdem über mir der Reisesegen gesungen und gebetet worden war, paddelten sie mich und das Motorrad singend auf die andere Stromseite. Natürlich musste ich ihnen zuerst versprechen, dass ich auf der Rückfahrt wieder bei ihnen schlafen würde.

Der Diek

Auf der anderen Seite erwartet einen dann erstmal der Sumpfwald, der früher undurchdringlich war. Aber die Belgier haben von Strafgefangenen einen 22 Kilometer langen Damm dadurch bauen lassen. Darin waren auch einige Durchlässe und eiserne Brücken, damit das Wasser von einer Seite auf die andere fluten konnte.

Hier hatte ich vor einigen Jahren ein ganz schlimmes Erlebnis und ich bekomme immer noch eine Gänsehaut mit Schweißperlen, wenn ich daran erinnert werde. Es war in der Regenzeit, und wir kamen mit dem Allrad-Toyota aus Basankusu und das Wasser stand hier im Wald so hoch, dass der fünf bis sechs Meter hohe Damm fast überall noch einen halben Meter unter Wasser stand.

Wir sind ganz vorsichtig dadurch gefahren und haben uns an den Baumwipfeln über uns orientiert, wo wohl Mitte Damm sein könnte. Dann war auf einmal, ohne irgendeine Vorwarnung, das Auto mucksmäuschen still.

Wir standen totenstill mitten im lauwarmen Sumpfwasser. Alle meine Reparaturversuche schlugen fehl und wir schoben das Ding durch das Wasser bis an eine Stelle, wo man auf trockenem Land stehen konnte.

Hier waren einige Batsua-Pygmäen, die am Feuer Fische brieten. Wir haben ihnen unser Elend erzählt, und da gaben sie uns wenigstens etwas Fisch. Weil es aber bald dunkel würde, sagten sie:

„Ihr könnt hier nicht bleiben, denn sobald es dunkel wird, kommen die Bafumba, die Roten Waldameisen und fressen euch auf. Die Ameisen aus der ganzen Gegend sind hier in der Nähe und werden bei Anbruch der Dunkelheit mobil. Kommt, wir helfen euch, das Auto auf die eiserne Brücke zu schieben, da gehen die nicht drauf.“

„Schlaft ihr denn auch auf der eisernen Brücke,“ fragten wir.

„Nein, wir schlafen in den Bäumen hier.“

„Und die Kinder und Babys?“

„Die nehmen wir mit. Wir sind das gewohnt, da ist noch nie jemand runtergefallen.“

Wir konnten das nicht glauben, haben aber trotzdem das Auto auf die Brücke geschoben und es ist niemand von uns von einer Ameise gebissen worden. Dafür waren dort Moskitos, wie sonst nirgendwo auf der Welt und ich hatte nur T-Shirt, Shorts und Gummischlappen an. Das ist wirklich eine harte Nacht gewesen.

Am nächsten Tag habe ich vergeblich versucht, auf dem zehn Kilometer entfernten Festland Hilfe zu bekommen und bin den ganzen weiten Weg ohne irgendeine Hoffnung durch das Wasser zurückgegangen. Das war hart.

Sicherlich war einen ganzen Monat schon kein Fahrzeug mehr hier durchgekommen und es könnte auch noch Wochen dauern, bis das Wasser wieder weg war. Wenn du dann nicht mal beten kannst, ist es aus.

Es gibt für ein kaputtes Auto keine Hoffnung im überschwemmten Sumpfwald. Man kann das Auto auch nicht alleine da lassen und einfach weggehen. Es wird zwar nicht von Ameisen gefressen, ist aber trotzdem bald nur noch ein leeres Gerippe.

Da galt nur noch eins: Was ist hier die Wirklichkeit? Habe ich einen himmlischen Vater, oder nicht? Kann es sein, dass der seine Kinder im Urwald aus den Augen lässt?

Die Antwort kam: Es mag jemand glauben oder nicht, wir hörten ein Motorengeräusch. Und es kam wirklich ein gelber Isuzu-LKW durch das Wasser bis zu uns. Aus dem Führerhaus stieg ein ausgebildeter Autoelektriker, der sogar ein ganz modernes und funktionierendes Prüfgerät bei sich hatte.

Im Handumdrehen hat er das Kabel gefunden, das gebrochen war, ohne dass die Isolierung beschädigt gewesen wäre. Niemand kann sich in Deutschland vorstellen, welchen Pulsschlag man bekommt, wenn solch ein Auto dann auf einmal wieder anspringt, wie schwer es dann ist, sich zurückzuhalten und keine schwarzen Autoelektriker zu küssen.

Was ich aber meinem Gott damals alles versprochen habe, will ich hier lieber nicht berichten. Es könnte gegen mich verwendet werden.

Jetzt, mit der Yamaha lief alles so glatt, als ob Gott im Moment keine Fleh- und Bittgebete und spätere Lobgesänge von mir hätte gebrauchen können.

Am Ende des Dammes ist man dann glücklich, wieder auf Menschen zu treffen. Bei zwei Gemeinden habe ich angehalten, um mich begrüßen lassen zu können. Natürlich sollte ich überall essen und wenigstens eine Nacht schlafen.

So viel Schlimmes hatte ich über dieses Land gehört und nun schien dauernd die Sonne und alle überschütteten mich mit Freundlichkeiten und Einladungen. Wie reich mussten diese Menschen wohl sein? Da gibt es doch in Europa Leute, die meinen, Mitleid mit diesen Menschen haben zu müssen.

Abrahams Segen

Gegen 17 Uhr sah ich aber plötzlich vier bewaffnete Männer auf der Straße und ich machte mir allerlei Gedanken. Bald erkannte ich sie aber: Das ist doch Lontongo, der Vorarbeiter meiner alten Bautruppe mit seinen Leuten. Die liefen hier schwer bewaffnet herum, um Affen zu schießen und so ihr Abendessen zu bereichern. Sie rissen mich vom Motorrad und umarmten mich. Die Affen konnten oben bleiben und bis morgen auf den Kochtopf warten.

Einer schob das Motorrad und sie zogen mit mir ins Dorf Penzele ein, als ob sie einen ganz besonders dicken Affen geschossen hätten. Dort gab es beim Einmarsch ein solches Freudengeheul, dass die Affen bestimmt weit, weit geflüchtet sind. Die Jungs bauten hier bei Tata Pasteur Jean Elofo eine neue Kirche und ich versprach ihnen, zwei Tage hier zu bleiben.

Die Kirche würde wunderschön werden und Lontongo hatte selbst eine herrliche Zeichnung gemacht. Tata Jean war wegen der neu entstehenden Kirche im Moment wohl der glücklichste Pastor der ganzen Äquatorregion. Die andern kenne ich ja nicht alle. Er und seine Frau Céline waren aber auch ein besonderes Pastorenehepaar.

Elofos Haus stand direkt an der Hauptstraße nach Osten. In dieser Zeit konnten keine großen Autos mehr fahren, weil die Straße so kaputt war. Aber es gab Fußgänger und hin und wieder auch Radfahrer. Tata Jean lud alle Menschen, die vorbei kamen, zum Essen ein und bot ihnen auch eine Übernachtungsmöglichkeit an. Ich fragte ihn, warum er das machen würde.

„Kennst du die Geschichten von Abraham?“ fragte er.

„Nicht alle,“ sagte ich.

„Also, eines heißen Tages saß Abraham still vor seiner Hütte und es kamen drei Fremde vorbei, die er einfach so zum Essen einlud. Später stellte sich dann heraus, dass das echte Engel waren. Also könnte es doch auch sein, dass hier bei uns auch mal ein oder mehrere Engel vorbei kämen und da wäre ich doch total blöd, wenn ich die aus Versehen einfach vorbei laufen ließe. Darum lade ich erst mal alle ein.“

Auf meinen Einwand, dass das doch auch teuer sei und oft auch eine große Belastung für seine Frau Céline, die doch die ganze Feld- und Küchenarbeit machen müsste, konnte er nur lächeln. Das tat er überhaupt fast immer. Aber er hat mir geduldig weiter erklärt:

„Wir schlachten natürlich nicht jedes Mal ein Schwein, wie zu deiner Begrüßung. Wer kommt, kann essen, was wir auch essen. So wie ich dich kennen gelernt habe, versteckst du später irgendwo Dollarnoten unterm Teller. Die Leute, die aber sonst hier vorbei kommen, haben kein Geld, Dollars schon gar nicht. Wenn sie gegessen und sich ausgeruht haben, lassen sie ein Segenswort hier bei uns. Es ist doch klar: Wer viel Segen bekommt, dem kann nichts fehlen. Ihm geht es immer gut!“

Den Pastor Jean habe ich bewundert und beneidet. Ich weiß aber, dass seine Theologie niemals in meinen Taschenrechner hineinpassen würde.

Weiterfahrt nach Boende

Die Abschiedstränen in Penzele hielten sich in Grenzen, weil ja fest damit zu rechnen war, dass ich auf der Rückreise wieder hier einkehren würde. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht. Kaum dass ich aber abgefahren war, begann es fies zu regnen.

Die Straße oder wie man den Streifen ohne stehende Bäume im Dschungel auch bezeichnen mochte, auf dem man fahren sollte, war in einem grausigen Zustand – hügelig, mit zwei Meter tiefen Erosionsrinnen, alles glatt, wie Schmierseife. In den Senken gab es riesige Wasserlöcher.

Ich saß noch auf dem Motorrad, aber bis zum Bauch in dieser faul stinkenden, grauen Brühe. Nur noch etwas vom Lenker war zu sehen.

„Oh nein, mein Gott, wie konnte dir das nur passieren? Passt du denn überhaupt nicht mehr auf mich und die Yamaha auf? Oder war mein Schutzengel eben mal weg?“

Ich brachte es fertig, das arme Yamahächen aus dem Wasser zu schieben und bin dann erst mal mit Stiefeln in einen nahen Bach gestiegen, um den Schlamm nicht nur aus den Hosentaschen zu spülen. Dann habe ich das Gepäck und den Kanister abmontiert und erst mal die Zündkerze rausgeschraubt.

Der schreckliche Anblick hat mich bis heute traumatisiert, der sich mir bot, als ich den Kickstarter durchtrat und ein Strahl dieser stinkenden, grauen Brühe aus dem Kerzenloch schoss. Besorgten Herzens gab ich mich dann daran, den Vergaser auseinander zu bauen. Als dann alles wieder zusammengesetzt war, begann ich mit der Antreterei und Schieberei.

Welche Glücksgefühle einem kommen, wenn das Ding dann wirklich einen ganz winzigen Mucks von sich gibt, und wie groß und wunderbar einem der allmächtige, gütige Gott vorkommt, wenn der Motor wieder ganz rund läuft. So etwas kann niemand erahnen, der die Inspektion in einer Werkstatt machen lässt und mühsam versucht, Gott in Kirchen zu suchen.

Später, vielleicht hundert Kilometer weiter, kam ich plötzlich an einem Dorf vorbei, wo mir jemand zurief:

„Komm, und sieh, was dein Kind, der Ikro aus Djafa hier gebaut hat.“

Ich ging mit dem Mann, und er zeigte mir eine wirklich schöne kleine Kapelle, mit einem einladenden großen Rundbogen über der Pforte an der Frontseite. Alles war mit gebrannten Ziegeln und ohne einen einzigen Sack Zement gebaut worden und mit einem Palmblätterdach versehen. Sauber ausgerichtete Bambusknüppel luden innen zum Sitzen ein.

Die Gemeinde hatte ihm nur ganz wenig Geld geben können, aber ein Schwein, zwei Ziegen mehrere Hühner und einen großen Sack Fufu. Mein früherer Lehrling Ikro hatte so viel Energie und auch Glück gehabt, dass er sich nach der Lehre sofort selbständig gemacht hatte. Arbeitsstellen, wo er erst einige Erfahrungen sammeln konnte, hatte es nirgends gegeben.

Ich war natürlich tierisch stolz, dass etwas von meinen ganzen Bemühungen übrig geblieben war. Die Freundlichkeit der Menschen den Weißen gegenüber ist aber seit jeher regional unterschiedlich. Das liegt daran, dass manche kriegerische Stämme früher Menschen fingen und als Sklaven verkauften. Andere waren friedlich. Das waren vor allem jene Völker, die gefangen und verkauft wurden.

Als dann vor knapp hundert Jahren die Weißen hierher kamen, dauerte es nicht lange, dass Sklavenhandel verpönt war und auch hier mit Gewalt verboten wurde. So waren manche Stämme überglücklich über das Kommen der Weißen, weil sie nicht mehr verkauft wurden. Aber anderen wurde ihre alt angestammte traditionelle Erwerbsquelle entzogen. Die sind nicht mehr richtig böse auf die Weißen, mögen sie aber nicht.

Gut ist, dass die Weißen früher auch ein paar alte, überflüssige Traditionen wie den Sklavenhandel abgeschafft haben.

Wirtschaftsflüchtlinge

Später schien die Sonne und als ich merkte, dass ich langsam Konditionsschwierigkeiten hatte, fielen mir plötzlich das Huhn und die Bananen ein, die mir Mama Céline in Penzele noch in ein Bananenblatt gepackt hatte. Ich beschloss, eine Pause zu machen und setzte mich auf den Weg. Kaum, dass ich angefangen hatte, da kamen tatsächlich Leute. Mann und Frau und zwei Kinder.

Nicht aus Höflichkeit, sondern, weil ich einfach zuviel Essen bei mir hatte, und die Leute so aussahen, als hätten sie heute noch nichts gegessen, habe ich sie eingeladen, etwas mitzuessen.

Der Mann hatte 20 Jahre auf einer Ölpalmenplantage gearbeitet, die vor einem Jahr die Produktion ganz eingestellt hatte. Geld hatte er schon lange nicht mehr bekommen. Jetzt wollte er mit seiner Familie und den Habseligkeiten, die er und seine Frau in Rückenkörben trugen, zurück in sein Heimatdorf.

150 Kilometer hatten sie schon zurückgelegt und mussten nach meinen Schätzungen bestimmt noch über 200 Kilometer mit den Kindern laufen.

„Wenn dein Dorf jetzt gar nicht mehr existiert, was macht du dann?“ fragte ich ihn.

„Wenn das Dorf nicht mehr da ist, Gott ist aber doch da,“

war seine feste Antwort und dann sind sie weiter gegangen, und ich bin gefahren. Mit Gott rechnet hier jeder ganz fest und geht weiter, immer weiter.

Engel braucht man selbst im Paradies

In sieben Stunden war ich rund 250 Kilometer gefahren, dann kam ich an eine große eiserne Brücke, ganz ohne Belag. Tief unten im Flüsschen badete ein Mann. Als er mich ungläubig und hilflos vor der Brücke stehen sah, half er mir ohne viele Worte, das Motorrad auf dem langen mittleren Träger bis auf die andere Seite zu balancieren. Der Helfer und ich bewegten uns dabei auf zwei seitlichen Trägern.

Das Flüsschen war wirklich tief unter uns und uns standen jeweils höchstens zehn Zentimeter Flanschbreite der Träger zur Verfügung, auf denen wir uns und das Motorrad bewegen konnten. Wir hätten das Stück in Deutschland ganz sicher als Drahtseilakt verkaufen können.

Ich habe mir aber auch den nackten Mann genau angesehen, ob er keine Flügel hat. Wenn der nicht gerade da gewesen wäre, alleine wäre ich nicht über die Brücke gekommen. Wer hatte den denn wohl dahingeschickt?

Mit dieser Methode ist die ganze Moto-Cross-Reise am Ende 3500 Kilometer lang geworden und die Welt könnte die Bücher nicht fassen, wenn ich alle Wasserlöcher, Erosionsrillen über zwei Meter Tiefe, alle großen Regengüsse, Weg versperrenden Bäume, gefährliche Flussüberquerungen, Begegnungen mit Schlangen und anderem Ungeziefer, mit wegelagernden Soldaten oder ähnlichem Unkraut aufschreiben wollte.

Hinzu kämen dann auch noch alle Bewahrungen, Hilfen, plötzlich auftauchende unbeflügelte und schwarzhäutige Schutzengel, gastfreundliche Lebensretter, Ratgeber und Tröster und alle meine Dankesworte und Lobeshymnen an meinen gewaltig, guten Himmlischen Vater.

Aber das muss ich doch noch hinzufügen: Es war märchenhaft schön.

Hier Sumpfwald, mit den fantastischsten Gewächsen und Gerüchen, dann Hügel mit den Riesenbäumen. An manchen Stellen wurde es richtig dunkel, weil das Blätterdach hoch oben so dicht war, dass kein Sonnenstrahl dadurch konnte. In der Senke ein Bach mit ein paar wackeligen Baumstämmen als Brücke darüber.

Eine junge Frau rubbelt ihre Wäsche auf einem Stamm sauber, und eine wilde Schar süßer Kinder planschte in dem klaren Schwarzwasser. Drüben ein Bergrücken mit einer Reihe sonniger Hütten, mit Ölpalmen dahinter, aufgeregt winkende Kindern und würdevoll grüßenden Alten. Wann ist wohl der letzte Weiße auf einem roten Motorrad hier vorbei gekommen?

Hinter einem Dorf überholte ich einige Jäger, die mit Pfeil und Bogen, langen Speeren und Fangnetzen zur Jagd gingen. Drei Mamas kamen mir schon mit ihren Riesenrückenkörben voll Maniok, Gemüse und Brennholz aus ihren Dschungelfeldern entgegen. Der Kongo, das ist das Paradies! Je nach dem, von wo aus man ihn besichtigt.

Die Stadt Boende

Ich war auch in der Kreisstadt Boende mit den Ruinen von Geschäften und Verwaltungsgebäuden. Es gab da eine massiv gebaute evangelische Kirche, ein altes, aber noch sehr gut erhaltenes Missionshaus, worin noch durchsichtige Glasfensterscheiben waren. Es gab eine Flugzeugpiste, ein Krankenhaus, ein Gefängnis und eine große katholische Missionsstation, wo die Leute ihre Produkte wie Kaffe, Mais, Fufu und Reis zu humanen Preisen verkaufen und einhandeln konnten. Hier war ein Platz, wo Menschen wirklich Hilfe bekommen konnten und ich sogar Benzin leihen konnte.

Die Freude im Herrn

Ich habe überall meinen Spruch aufgesagt: „Ich bin gesandt worden, damit ihr seht, dass ihr in Deutschland nicht vergessen seid. Seht ihr mich hier, dann denkt daran, dass die Weißen euch nicht vergessen haben und sich um euch Sorgen machen. Gott hat euch noch viel weniger vergessen und er hat auch Gedanken der Barmherzigkeit über euch!“

Es gab so viele Gemeinden unterwegs zu begrüßen und zu segnen, dass es einmal in einer Lehmkirche bereits ganz spät dunkel geworden war. Da ist es günstig, wenn man viele Verse auswendig weiß. Als endlich jemand mit einer Petroleumslampe kam, genügte deren Licht eben noch, um wieder heil aus der Kirche zu kommen und ich alle, die singend hinaus zogen, mit Handschlag verabschieden konnte.

In einer der Lehmkirchen dort saß ich mal morgens zusammen mit Pastor Ilunga hinter dem wackeligen Altartischchen. Drei Chöre hatten ihre Auftritte, und dann kam der Kollektentanz. Zuerst gingen die Frauen hinaus. Dann tanzten sie, Jesuslieder singend, die Mama Présidente voraus, dahinter, hierarchisch gestaffelt, die anderen hinterher.

Sie tanzten bis vor den Altar, vor dem eine Frau stand, um die Gaben anzunehmen. Es wurde nicht nur Geld gegeben, nein auch Gemüse, Maniok, Hühner, lange Zuckerrohrstangen und sogar Brennholz.

Später kamen die Männer an die Reihe – viel lässiger, aber sie sangen auch. Als nun die Frauen hereintanzten, drei Schritte vor und zwei ein halb zurück – die Luft bebte von ihrem Lobpreis und den Trommeln – sagte Ilunga zu mir:

„Sieh mal, wie sie tanzen und wie sie sich jetzt freuen. Jetzt vergessen sie einen Augenblick ihren Hunger und das kranke Kind zu Hause und sind dem Himmel ganz nah.“

So sollte man eigentlich überhaupt nur Gottesdienste feiern, um die Weltnachrichten und die eigenen Sorgen einen Moment vergessen zu können und irgendwie dem Himmel schon mal ein bisschen näher zu kommen.

In Deutschland befasst man sich aber doch lieber mit der Problematik hier in Afrika. Genau genommen war die ganze Reise ein einziger Gottesdienst und ich, der scheinbar Reiche, wurde ständig von Leuten beschenkt, die sich im Leben noch nie ein Paar Schuhe hatten leisten können – nicht nur mit Hühnerbeinen, Antilopenkoteletts, Kochbananen, Pondugemüse und immer neuen Schlafgelegenheiten. Nein, nirgendwo wird einem soviel Freundlichkeit geschenkt und es ist sicherlich nicht möglich, irgendwo aufmerksamere Gastgeber zu finden.

Ich war auch täglich auf diese reichen Armen angewiesen. Ich konnte ihnen nichts geben außer meinem Spruch in allen Variationen:

„Seht mich an. Die Weißen haben euch nicht vergessen, so hat Gott euch bestimmt nicht vergessen. Unsere Mauer in Berlin fiel von einem Tag auf den andern um, Gott kann auch eure Situation ganz plötzlich verändern. Vertraut ihm alleine, seht aber auch darauf, wo er euch jetzt schon kleine Veränderungsaufträge gegeben hat.“

Dazu fand ich immer neue Bibelstellen. Die brauchte ich bei meiner ganzen Expedition aber immer wieder genau so nötig für mich selber.

Im Gefängnis

Mit einem Pastor bin ich hier ins Krankenhaus und ins Gefängnis gegangen. Eine Woche gingen die Katholischen und die andere Woche die Evangelischen, um Leuten zu helfen, die keine funktionierende Verwandtschaft hatten. Im Gefängnis waren gerade die Protestanten an der Reihe.

Das halb verfallene Gebäude stammte aus der Kolonialzeit. Finstere Wachmänner mit zerlumpten Uniformteilen und museumsreifen Schnellfeuergewehren empfingen uns. Aber der Direktor war ein gläubiger Mann, wie der in Philippi, und begrüßte uns mit einem biblischen Segenswort.

Normalerweise wurden die Gefangenen morgens rausgejagt, damit sie irgendwo für Essen sorgten. Aber heute mussten sie warten bis wir unser Essen, Gemüse und Maniok abgegeben hatten und unsere Andacht vorüber war.

Abends würden alle immer wieder kommen, sonst nähme man ihre Verwandten in Haft und folterte sie, bis der Gefangene wieder auftauchte.

Als ich damals dort ankam, war schon zwei Jahren lang kein staatliches Geld mehr in das Gefängnis geflossen, also war im Gefängnis ein gut funktionierendes Selbstfinanzierungssystem aufgebaut worden – größtenteils durch Schmier- und Freikaufgelder.

In den Zellen gab es nicht mal eine Matte zum Schlafen, die Menschen lagen auf dem blanken Boden. Zehn Männer und eine Frau waren hier eingesperrt. Die Frau hatte ihre Nachbarin, die zu freundlich zu ihrem Mann gewesen war, mit dem Buschmesser bearbeitet. Wie man mir sagte, sei die Frau zwar noch im Krankenhaus, aber doch schon wieder auf dem Weg der Besserung.

Ein Mann hatte sich mit dem Auto überschlagen und dabei vier Menschen umgebracht. Man sagte, dass er wegen der Blutrache hier wohl mehr in Schutzhaft sei.

Ob auch jemand aus politischen Gründen einsitzen musste, wollte ich lieber nicht fragen. Aber ein Mann war sehr böse, dass man ihn zu Unrecht eingesperrt hatte und behauptete, er habe die Solarplatten der Kirchengemeinde gar nicht geklaut. Justizirrtümer soll es ja auf der ganzen Welt geben.

Nachdem der Pastor das Essen abgegeben hatte und ich dem Direktor noch etwas Geld, um Salz und Palmöl zu kaufen, haben wir noch zusammen eine schöne Andacht feiern können. Nirgendwo wird so viel gebetet wie in den Gefängnissen dieser Welt.

Alles zusammen gab aber solch ein trost- und hoffnungsloses Bild ab, dass ich oft von diesem Ort der Tränen und der Wut geträumt habe.

Manga, der wirkliche Freund

Es gab Dörfer, da musste ich einfach länger bleiben. In einem Dorf hatten sie ein so herrliches Wildschwein geschossen und Manga, der Pastor sagte:

„Du bringst ganz großes Unheil über unser Dorf und über dich und den Rest deiner Reise, Sturm, Regen, Hagelschauern, Gewitter und Erdbeben, böse Tiere und plündernde Soldaten, wenn du abfährst, bevor hier alles aufgegessen ist!“

Nicht, dass ich besonders abergläubisch wäre und deshalb hier geblieben wäre. Nsombo (Wildschwein) schmeckt so fantastisch, dass man schon wegen des Geruchs bleibt.

Pastor Manga war Oberpastor und so klein wie ein Pygmäe und er hatte echte Minderwertigkeitskomplexe, vor allem vor den Städtern aus Boende und Mbandaka.

Ich war aber neutral und mein Besuch besserte sein Image erheblich auf. Er und der Schuldirektor waren die einzigen Leute im gesamten Kirchenkreis, die ich mit Schuhen an den Füßen gesehen habe. Ich entdeckte auch nicht ein einziges Fahrrad.

Am Abend vor dem Abreisetag, bevor wir das Wildschwein fertig machen würden gab es ein gewaltiges Feuer mit vielen Chören. Aber am eindrucksvollsten war der alte Häuptling, der mit nacktem Oberkörper, einem überlangen Speer und einigen Antilopenhörnern am Hals, einen sehr gewagten, uralten Solokriegstanz aufführte.

Da dachte ich einen kleinen Augenblick, ob weiße Macht und Mode überhaupt richtig bis hierher gekommen waren. Pastor Manga sagte dann später zu mir:

„Wir sind so froh, dir, unserm Freund, eine Freude machen zu können.“

Ich erwiderte:

„Ich sehe überall, dass ihr meine Freunde seid, aber ob ich euer Freund bin, woher wollt ihr das wissen? Wir kennen uns erst einen Tag. So schnell geht das mit den Deutschen nicht. Sei ein bisschen vorsichtiger. Eine wirkliche Freundschaft braucht Zeit.“

„Du bist unser Freund, da gibt es gar keinen Zweifel. Sieh mal, wir haben hier ein Sprichwort, dass heißt: Kosa kokufa mpe tala moninga na yo! (Verstell dich, als ob du tot wärest, dann kannst du sehen, wer dein Freund ist).“

Dann gab er folgendes Beispiel:

„Ich lege mich in der Hütte auf die Erde und strecke alle Viere von mir. Wenn mich dann meine Frau dort findet, weiß ich, wie es um unsere Freundschaft bestellt ist. Entweder sie jubelt oder sie beginnt zu weinen.“

Und dann ergänzte er:

„Wir leben hier, als ob wir tot wären. Bei uns hier ist nichts zu holen. Du bekommst hier kaum genug zu essen und musst manchmal nachts auf der Erde schlafen. Wenn du aber trotzdem hierher gekommen bist, dann kannst du nur ein Freund sein. Es gibt keinen anderen Grund. Wenn die Menschen in Europa sich Sorgen um uns machen und dich bis hierher schicken, ist es auch möglich, dass Gott seinen Sohn hierher schickt. Jetzt können hier auch wieder Menschen neu glauben, dass Jesus die Herrlichkeit im Himmel verlassen hat und hier mit Menschen auf der Erde gegessen hat.“

Das war wohl die höchste Auszeichnung, die ich jemals im Leben bekommen habe.

Sozusagen: Stellvertreter Christi.

Es ist doch die aller größte Freude für einen Christenmenschen zu sehen, dass man, ohne Worte verlieren zu müssen, einfach durch seine Anwesenheit, ein Beweis für das Reich Gottes ist. Schön wäre, wenn mir in Deutschland auch so etwas möglich wäre, aber da ist alles komplizierter.

Das Mittagskurzgebet

Die Länge mancher Tischgebete konnte, vor allem, wenn man hungrig war, sehr nerven. Aber in einer Gemeinde war das Tischgebet extrem kurz und präzise. Kein überflüssiges Wort wurde verloren.

Da habe ich mir denn mal ein Herz genommen und nach dem Grund gefragt. Erst hat er ein bisschen gezögert, aber dann hat er nach und nach berichtet, dass eine Menge Pastoren zu einer Klausur zusammen gekommen waren, und dass das Essen in Schüsseln und Töpfen auf einem niedrigen Tisch an der Seite im Schatten stand.

In der Mitte war auf großen, sauberen Nkasablättern ein großer herrlicher Wildschweinbraten. Die Oberpastoren setzten sich um den großen Tisch herum und die Jungen und Einfachen suchten sich Holzstücke zum Sitzen in der Nähe des wunderbar duftenden Büfetts.

Alle schlossen die Augen und der Älteste begann ein Marathongebet, das auch noch einen Segen für einige Christen in Amerika beinhalten sollte, die doch die wunderbare Botschaft von der Errettung bis hierher in den Urwald gebracht hatten.

Irgendwann während des Gebetes wurde ein Pastor durch eine wohl ungläubige Fliege gestört und er öffnete ganz kurz ein Auge. Aber mit dem einen Auge entging ihm nicht, dass sich ein großer Hund, ganz vorsichtig und mit herabhängendem Schwanz, immer mehr dem Büffet näherte. Um die volle Andacht zu wahren, zischte er kurz: „Sch! Sch!“

Der Hund ließ sich aber nicht stören und kam näher. Auch zwei weitere „Sch! Sch!“-Versuche konnten den Hund nicht zur Umkehr von seinem verwerflichen Weg bringen. Er war nur noch einen Meter vom Braten entfernt, und da schrie der arme Pastor in größter Not, ganz laut und mitten in das Segensgebet hinein:

„Gehst du wohl weg, du brauner Teufel!“

Alle Pastoren öffneten daraufhin blitzartig die frommen Augen, erkannten die Größe der Gefahr und schrien gleichzeitig so los, dass der Hund, wie von Dämonen gehetzt, davon sauste. Seit dieser Zeit beten sie hier bei Tisch kurz, präzise und mit mindestens einem offenen Auge. In Afrika habe ich immer nur mit offenen Augen gebetete. Auch Missionare haben Sicherheitsbedürfnisse.

Tata Andeles großer Segen

Den Hals hätte ich mir beinah gebrochen, als ich noch einen 400 Kilometer langen Abstecher nach Yoseki gemacht habe, um alte Freunde zu besuchen. Dort wollte ich Daddy, unsern Pflegejungen, und seine Adoptivfamilie besuchen. Daddys Geschichte will ich hier aber nicht aufschreiben.

Ich habe aber gesehen, dass Gott seine Liebe in Herzen von Menschen gießen kann, die gar nicht zusammengehören. Daddy gehörte ursprünglich zu einem ganz anderen Stamm, seine Adoptivfamilie hatte ihn aber in Liebe aufgenommen.

Ja, wo Gottes Liebe wohnt, gibt es keine Stammesunterschiede.

Die Leute in Yoseki haben es besonders schwer, seit alle Missionare und alle Weißen abgezogen sind. Hier gibt es auch keinen schiffbaren Fluss. Ich habe mehrere Kolonnen gesehen, die ihren Reis 150 Kilometer durch den Dschungel zum Kongofluss trugen. Sie hatten 30, manchmal 50 Kilogramm schwere Körbe auf dem Rücken.

Umgerechnet 30 Cent konnten sie für das Kilo bekommen, um dann Seife, Salz, Kleidung oder Medikamente kaufen zu können. Vielleicht auch Whisky oder Zigaretten. Diese Gegend war früher sehr gut entwickelt und die Leute waren für ihren Fleiß bekannt und überall als Arbeiter begehrt.

Hier in dem Dorf Yoseki habe ich Zeit Lebens Wohnrecht, weil wir in der Gegend früher Kirchen, eine riesige Schule, Krankenstationen und mehrere Häuser für die Kirche gebaut haben. Wir hatten früher dort gewohnt und nun nannten sich viele Menschen dort Verwandte.

So habe ich einmal eine Konga bekommen, die meine deutsche Familie für immer mit der Familie Bofaso verbindet, denn ich hatte ihnen ja unser Kind Daddy anvertraut.

Hier gibt es auch Berge und nachts kann es kühl werden, und ich hatte noch eine ganz dünne, aber mollige Decke dabei und fragte meinen Freund, Pastor Ingoli, wem ich die wohl schenken könne. Nach einigen Vorschlägen kamen wir zu dem Schluss, dass wir die Decke Ingolis geistlichem Vater schenken sollten, dem alten Tata Andele, der ihn einmal zum Glauben geführt hatte. Wir fuhren also zu ihm.

Jemand besorgte irgendwo im Dorf zwei Stühle und wir gingen in die Hütte, wo der Alte sich auf seine Pritsche setzte und uns mit den Worten empfing:

„Ich danke meinem Gott, der mich in meinen letzten Tagen noch einen Menschen von der Hautfarbe sehen lässt, die uns das Evangelium gebracht haben.“

Ich hatte nachher viele Fragen und er berichtete, dass sein Vater nicht Christ werden konnte, weil er mehrere Frauen hatte, von denen er sich nicht trennen wollte.

„ Aber“, sagte er, „mein Vater glaubte schon an Jesus und hat mich und meine Brüder zur Missionsschule nach Yoseki geschickt. Später habe ich dann die Bibelschule in Mompono besucht und bin Pastor geworden.“

„Wie bist du denn selber eigentlich Christ geworden?“ wollte ich wissen.

„Das war so: Der Missionar in Yoseki liebte mich und ich durfte sogar in sein Haus kommen. So war ich sehr oft ganz nah bei ihm, und da ist dann ganz langsam von seinem Geist etwas auf mich gekommen und hat begonnen, mich zu verändern.“

Diese Formulierung hat mir sehr gefallen und ich dachte daran, welch ein Geist in Deutschland wohl von Menschen Besitz ergreifen kann, die dauernd vor dem Fernseher sitzen. Es gibt sicher auch viele Dinge, die von uns Besitz ergreifen können.

Tata Andele musste sich zwischendurch wieder hinlegen, und wir haben ihn mit der molligen Decke zugedeckt und ich habe ihn mit Ingoli fotografiert. Darüber hat er sich sehr gefreut. Zuletzt, als Ingoli und ich gebetet hatten, setzte er sich wieder auf und sagte zu mir:

„Komm mal näher, ich will dir meine Hände auflegen und dich segnen.“

Das tat ich gerne. Er hat Gott über mir gedankt und gesagt, dass Gott mich segnen und bewahren soll auf der Straße, zu Fuß, mit dem Motorrad, mit dem Auto, segnen und bewahren in Booten auf Flüssen und vor Malariamoskitos, Krokodilen und Flusspferden, segnen und bewahren in der Luft, wenn ich mit Flugzeugen unterwegs wäre, segnen und bewahren im Dschungel und in den Dörfern vor Schlangen und anderen hinterlistigen Tieren und vor gemeinen Menschen. Dann hob er seine Stimme an und sprach wie ein junger, gesunder Mann:

„Ich segne dich, dass du selber ein Segen bist, wohin du auch gehst und wem du begegnen wirst!“

Dann haben wir ihn verlassen und ich war ganz tief beeindruckt, und bei der Rückfahrt musste ich mir mit der Kupplungshand immer wieder Tränen aus den Augen wischen müssen.

Jedenfalls bin ich bisher mit Tata Andeles Segen sehr weit gekommen und wenn es mal irgendwo knapp wurde, habe ich unseren gemeinsamen himmlischen Vater schon mal an diese ganze Geschichte erinnert. Wenig später erfuhr ich, dass Tata Andele gestorben war. Am Tag vor seinem Tod hat er gesagt:

„Nehmt die Decke weg und gebt sie den Kindern!“

Die Verwandten wollten zuerst nicht und meinten, dass er dann frieren würde. Aber er hat erwidert:

„Gebt sie den Kindern. Ich gehe jetzt in ein Land, wo man nie mehr frieren wird.“

So hat er den Kindern meine Decke gegeben, mir aber seinen Segen.

Der Hund in der Pfanne

Ich bin manchmal einfach und unhöflich an winkenden Menschen vorbeigefahren. Die waren sicher sehr von mir enttäuscht. Aber einmal hatte ich solch einen schlechten Geschmack im Mund und ein barfüßiger Mann mit einer Bibel in der Hand stand winkend auf dem Weg. Ich hielt an und nach der Vorstellung und Begrüßung fragte ich ihn, ob er nicht eine Banane oder Apfelsine für mich hätte.

„Aber natürlich,“ war die Antwort. „Setz dich auf das Stück Holz vor unserer Hütte, ruh dich aus, ich komme gleich wieder.“

Dann haute er mit einer langen Bambusstange ab, und seine Frau kam aus dem Kochhaus und drei misstrauische Kinder kamen hinterher. Freundlich begrüßte sie mich. Die Frau strahlte und holte aus dem Kochhaus einen ehemals weißen Teller und stellte mir den auf den Schoß. Löffel hatten sie ganz sicher nicht.

Dann kam sie mit zwei Blätterbündeln. In dem einen waren kalte Süsskartoffel und aus dem anderen schüttelte sie mir das Fleisch dazu. Genau in dem Moment kam ihr Mann mit Apfelsinen um die Ecke und ich sah in meinen Teller, dass die Frau mir einen gedünsteten Hundekopf mit schönen Zähnen gegeben hatte.

Ich sah den Hund an und mir sträubten sich die Nackenhaare. Nein, der ganze Schnurrbart stand nach oben, glaube ich. Ich hatte im Leben noch nie bewusst Hund gegessen. Dann sah ich die Frau und den Mann an und den Kindern in die Augen und ich wusste, dass ich es nicht übers Herz bringen würde, zu sagen:

„Nein, dafür bin ich zu vornehm. Hund essen zivilisierte Leute nicht.“

Der Mann strahlte seine Frau an, dass sie so tüchtig war, und sogar einen Weißen bewirten konnte und ich betete mein Tischgebet mit nie da gewesenem Ernst:

„Komm Herr Jesus, sei unser Gast.“

Dann habe ich gegessen. Ich stand wohl doch ein bisschen unter Schock, denn ich weiß wirklich nicht mehr, wie und ob es überhaupt geschmeckt hat.

Natürlich habe ich den Kindern noch was übrig gelassen und habe mich auch artig bedankt. Früher, bei uns in Ikau, wurden Hunde mit geraden Schwänzen bei bestimmten altheidnischen Ritualen gegessen. Frauen war Hundefleisch von den Ahnen verboten worden und einen evangelischen Missionar wollten sie schon gar nicht bei ihren Feierlichkeiten dabei haben. Wieso gingen die hier eigentlich so freigiebig mit ihrem Hund um?

Gott ist hier nicht katholisch

Auf der katholischen Missionsstation in Bokungu wurde ich von Bischof Nkumundaka eingeladen und es gab wirkliches Bier und dazu Erdnussplätzchen, die die Schwestern vom Herzen Jesu aus München gebacken hatten. Aber vorher hatten wir zusammen in der schönen Backsteinkapelle mit den bunten Glasfenstern das Rosenkranzgebet gesprochen. Als ich bei den Schwestern auftauchte, riefen sie:

„Wo ist denn die Elisabeth?“

Die Schwestern hatten irgendwie unser erstes Buch in die Hände bekommen und empfingen mich wie einen alten Freund. Die Welt scheint manchmal kleiner zu sein als wir denken.

An diesem Abend haben der Bischof und ich so sehr in unserm persönlichen Glauben herum gestochert, bis wir ganz sicher waren, dass es zuletzt nichts mehr geben könnte, was uns einmal in der Ewigkeit daran hindern würde, zusammen mit Palmzweigen in den Händen vor dem großen Thron zu stehen, Gott zu loben und zu danken und anzuhimmeln für alles, was wir hier unten schon im Glauben erlebt hatten.

Frère Franz

Ich hatte im Kongo allerlei ökumenische Erlebnisse. Eines der bemerkenswertesten war aber der Bruder Franz aus Regensburg. Er sah aus wie ein uneheliches Kind von Franz Joseph Strauß. Einmal hörte ich, wie er sehr laut in Lingala mit einem schwarzen Autoschlosser sprach. Weil sie aber offenbar nicht ganz einig wurden, beendete er die Diskussion mit einem lockeren:

„Leck mi do am Oarsch!“

Aber er ist mit seinem Lastwagen im Umkreis von 150 Kilometer die einzige Hoffnung aller Mais-, Reis- und Kaffeebauern. Zudem unterhält er ein Krankenhäuschen und mehrere Schulen. Ein besonders starker bayerischer Engel.

Père Jacques

Aber es gab auch Dinge, die der Papst besser nicht erfuhr. Der Père Jacques hing einmal mit seinem Landrover sehr tief in einem furchtbaren Schlammloch fest. Schnaufend unterbaute er bei Hitze und Moskitos die Hinterachse und bald würde es auch noch dunkel werden. Da kam mit seinem feinen Allrad-Mitsubishi der Commissaire de Zone, eine Art Kreisdirektor, vorbei, hielt an und machte einige unvorsichtige Sprüche zum Thema autofahrende Betbrüder.

Da drehte sich der gute Bruder Jacques durchgeschwitzt und dreckverschmiert um und knallte dem hohen Politiker derartig eine, dass der sich nicht nur für längere Zeit hinlegte. Er wurde nachher auch so böse, dass die katholische Mission wirklich sehr lange und teuer Buße tun musste, bis die Wogen wieder geglättet waren.

Es war aber gut, dass damals nur ganz wenige Leute dabei gewesen waren, und die hatten alle absolutes Stillschweigen geschworen. Aber Gerüchte haben im Urwald ein Eigenleben. Da können so viele Leute schweigen wie sie wollen. Gerüchte laufen ganz alleine.

Père Charles, der Heiler

Auf der Missionsstation Wafanya gab es zwei weiße Priester mit viel technischen und medizinischen Kenntnissen. Fünf weiße Schwestern, die sich um die Kranken kümmerten, lebten dort auch und versuchten das riesige Gebiet zu versorgen.

Jedes Jahr wurden immer weniger Dörfer erreichbar, dann war wieder eine Brücken zusammengebrochen und ein Weg, auch in der Trockenzeit nicht mal mehr mit einem Allradfahrzeug zu befahren, obwohl eine Truppe von Straßenreparierern mit ihrem Traktor ständig unterwegs war.

Die Schwestern wohnten in einem Gebäude mit einem großen Innenhof, in dem schöne Bäume standen an deren Ästen Orchideenkörbchen hingen. Wenn man da eintrat, meinte man, in eine verzauberte Welt zu kommen. Die Brüder lebten sehr viel rustikaler.

Einige Schwestern waren schon sehr alt, richtige Omas und schon über 40 Jahre in Wafanya, und alle freuten sich sehr über den Besuch. Aber sie hatten ein großes Problem, denn die Station sollte aufgelöst werden. Es gab keine Nachfolger.

„Unser ganzes Leben haben wir hier verbracht. Wo sollen wir denn jetzt hin? Alles wird zerstört und geplündert werden. Niemand wird sich um die armen Menschen hier kümmern. Unsere schönen schwarzen Kinder, wer wird ihnen ein Pflaster aufs Knie kleben? Unsere lieben Nachbarn, wer kann sie trösten? Wir gehören hier doch zusammen.“

Eine Schwester hat so sehr geweint, dass wir nachher alle zusammen ganz traurig wurden. Die beiden Priester schienen die Ruhe selbst zu sein.

Père Charles war sicher auch schon über sechzig, sehr wortkarg und er rauchte ununterbrochen. Hin und wieder musste er aus dem Laden in sein Büro gehen. Dort wurde er von Menschen erwartet, die ihm etwas in einem Dialekt erzählten. Père Charles machte dann seine Zigarette aus, sprach ein Gebet und schlug das Kreuz. Dann gingen die Leute wieder und Charles kam rauchend wieder in den Laden.

Neugierig, wie ich immer gewesen bin, stellte ich ihm tausend Fragen, bis ich endlich die ganze Wahrheit kannte.

„Woher nimmst du die Kraft, hier auf der untergehenden Missionsstation noch so cool und gelassen deine Arbeit zu machen?“

war meine Hauptfrage. Er hat mir nachher dann erzählt:

„Als ich zehn Jahre hier war, habe ich in meinen Unterlagen nachgelesen, wie oft ich die Kommunion ausgeteilt hatte und wie viele Taufen, Trauungen, Firmungen und Beerdigungen ich in diese Zeit durchgeführt hatte. Da dachte ich, dass Gott doch über meine Arbeit froh sein könnte. Wie viel mehr hatte ich doch hier für ihn leisten können, als wenn ich im schönen Brügge in Belgien geblieben wäre. Ich war richtig stolz auf meinen Glaubensgehorsam und meine Leistungen.

Direkt danach habe ich aber in der Bibel gelesen, wie David stolz seine Soldaten gezählt hat und dann die schwere Strafe von Gott bekam. Ich sah auf einmal, welch ein aufgeblasener Priester ich doch war, und ich bekam auch Angst vor Gottes Strafe und Zurechtweisung.

Ich bat Gott um Vergebung, wurde aber immer unruhiger und blieb mehrere Jahre hindurch richtig depressiv. Aber ich machte meine Arbeit wie gewohnt und betete mit den Leuten, wie Priester eben beten.

Eines Tages kam eine Frau zu mir. Sie litt schon neun Jahre an einer Krankheit und ich betete wie gewohnt mit ihr. Dann stand sie auf und sagte: Dankeschön, ich bin gesund geworden. In derselben Woche wurde auch noch ein junges Mädchen gesund und es passierten auch noch andere unerklärliche Dinge.

Ich habe die Gabe der Heilung!

Hierher kommen Leute über 100 Kilometer zu Fuß und ich bete mit ihnen, und immer wieder passiert es, dass Menschen gesund werden. Ich kann es nicht machen und es werden auch längst nicht alle gesund, aber es passiert immer wieder.

Ich kann nichts dazu oder davon tun. Die Mission hier, ist fast ein kleiner Wallfahrtsort geworden.

Du hast mich gefragt, wo ich meine Kraft und Ruhe hernehme. Sieh mal, dass Gott mich schlechten Menschen für so etwas gebraucht, das ist unerklärlich und ich habe solch eine Freude und Verwunderung darüber, dass mir nichts anderes mehr wirklich wichtig ist, auch nicht diese Missionsstation. Gott tut seine Wunder, wo und wann er will.“

Mich hat die Geschichte sehr erstaunt. Ich hatte noch nie einen so demütigen Heiler gesehen – nie jemanden kennen gelernt, der seine Kraft aus seinen vergebenen Fehlern und Sünden schöpfte. Die meisten Menschen glauben doch, dass Gott sie gebraucht, weil sie so gut sind.

Ma Sœur

Im Urwald lebt die Ökumene. Zweitrangige Dinge wie Taufe, Abendmahl und Konfirmation sind nicht mehr das Wichtigste. Es geht darum: Ist so viel von Christus in dir, dass ich bei dir essen und übernachten kann und du mir auch noch zehn Liter Benzin leihen oder schenken willst.

Einmal stand ich in der langen Schlange einer katholischen Urwaldapotheke, um Verbandstoff und Medikamente gegen Malaria, Würmer, Fieber und Schmerzen zu ergattern.

Kaum stand ich da, da wurde ich schon nach vorne geordert, denn man lässt Weiße nicht unnötig warten. Die haben, im Gegensatz zu allen anderen immer Termine im Kopf. Die alte Apothekerin, eine richtige Nonnen-Oma, begrüßte mich mit der Freundlichkeit Jesu Christi.

Als sie meine Bestellung fertig machte, sagte jemand aus der Reihe scherzhaft:

„Wieso gibst du diesem Evangelischen unsere katholischen Medikamente?“

Darauf der Spruch der Schwester:

„Medikamente sind nicht katholisch. Zudem kauft dieser Weiße, Ezali Mokili, diese Sachen für Gottes Kinder in den Dörfern. Dann will ich dir aber auch noch sagen: Gott ist auch nicht katholisch!“

Zu mir hin sagte sie mit erhobenem Zeigefinger:

„Und evangelisch ist er schon gar nicht!“

Es ist sehr beruhigend zu wissen, dass Gott wirklich alle Menschen liebt. Das ist die Geschichte, die ich ruhig überall verbreiten kann, auch wenn ich selbst noch längst nicht alle Menschen wirklich lieben kann. Wenn unser Gott schon perfekt ist, brauche ich es ja nicht auch noch zu sein. Schön ist aber trotzdem, wenn ich schon mal etwas von dem Gott der Nächstenliebe bei mir entdecke.

Ich will wieder zurück

Ganz im Osten, in Opala, dort, wo die Sonne schon eine ganze Stunde früher aufgeht als in Mbandaka, habe ich die Rückreise angetreten. Wirkliches Heimweh nach Deutschland hatte ich noch nicht, aber die Rückreise kam ja noch mit allen Schlammlöchern und Freundlichkeiten mit allen Angstgebeten und wahrscheinlichen Danksagungen in voller Länge.

Die Bekehrung der Zauberin

Ich hatte einige Billigarmbanduhren zum Verschenken dabei, und als ich in Mondombe übernachtete und sah, dass Pastor Alombo keine Uhr hatte, schenkte ich ihm eine. Zuerst was er ganz stumm. Dann dankte er unter Tränen Gott und erzählte mir, dass er jetzt schon drei Jahre lang den Beginn des Gottesdienstes nach der Sonne bestimmt hätte und darum von vielen Leuten ausgelacht wurde.

„Oh mein Gott, du bist so groß und hast doch meinen Kummer gesehen und den Weißen, Ezali Mokili, mit einer Uhr bis hier nach Mondombe geschickt,“

betete er. Aus Dankbarkeit, wollte er mir einen schönen Speer als Andenken schenken, den ich aber auf dem Motorrad schlecht transportieren konnte. Da kam er mit einem Kupferring an dem ein Stück Antilopenhorn hing, und erzählte:

„Das ist der Fetisch einer Zauberin hier aus Mondombe. Die Frau hatte große Kraft und unerklärliche Gaben. Sie konnte Menschen mit ihrem Spruch gesund machen. Sie konnte aber auch mit ihrem Wort Menschen krank und tot machen. Zudem hatte sie eine Spiegelscherbe, mit der sie weissagte.

Wenn sie in Trance war, erschienen kleine Gestalten in dem Spiegel, die sich langsam vergrößerten. Man erkannte dann nach und nach Leute aus dem Dorf, und der, den man zuerst erkannte, starb in kurzer Zeit. Die Frau hatte große Macht und tat, was sie wollte. Sogar die Polizisten hatten Angst vor ihr.

Aber eines Tages kam sie zu mir und sagte: ‚Pastor hilf mir doch. Ich bin ganz unglücklich. Oft habe ich böse Gedanken und Hass auf viele Menschen und werde von finsteren Träumen geplagt. Schon lange habe ich nicht mehr gelacht, bete doch für mich.‘

Sie ist dann einige Monate zu uns gezogen und ich habe mehrmals täglich mit ihr gebetet und dem bösen Geist geboten, auszufahren. Da kam sie eines Tages mit einem ganzen Berg Fetischkram und Zaubermedikamenten. Die habe ich alle verbrannt oder in den Fluss geworfen. Nur diesen Ring habe ich behalten. Nimm ihn als Andenken mit.“

„Na gut,“ sagte ich, „der ist nicht schwer. Aber was ist denn zuletzt aus der Frau geworden?“

„Heute Abend, wenn der Chor singt, zeige ich sie dir. Sie ist wieder zu ihrem Mann und den Kindern zurückgegangen, hat große Maniokfelder angelegt und hilf überall, wo es nötig ist den Bedürftigen der Kirche. Vielleicht kannst du sie im Chor selber erkennen. Sie ist die fröhlichste Sängerin von allen und lacht immer.“

Den Ring habe ich immer noch, aber ich weiß nicht, wieso das alles funktioniert.

Mama will einen Jungen

Hier in der Gegend bin ich früher schon mal mit Elisabeth den Fluss heraufgekommen und in Iyete gelandet. Dort hatte sich seit einiger Zeit „Pastor“ Mputu mit seiner Frau und ihren fünf kleinen Mädchen und dem Eigenbau-Jagdgewehr niedergelassen.

Die Mputus nahmen uns damals mit königlicher Gastfreundschaft für mehrere Nächte in ihrer kleinen Hütte auf. Diese Hütte war damals wohl die primitivste von all unseren Schlafstellen. Die Mputus waren sogar für kongolesische Verhältnisse sehr, sehr arm. Aber sie waren fröhliche Menschen, gesund und ohne irgendwelche Komplexe – richtige Gotteskinder.

Mputus Hütte wurde wohl nie fertig gebaut, aber er hatte damals schon eine Kirche gebaut, um die Gemeinde unterzubringen, die er hier gegründet hatte. Sie gehörten zur Jüngerkirche in Mbandaka. Damals war die Kirche aber schon zu klein.

Vorne in der Kirche hatte er einen Holzpfahl in den Boden geschlagen und ein Brett schräg darauf befestigt. Wenn er die Bibel darauf legte, war das die Kanzel. Irgendjemand brachte sonntags ein kleines Tischchen mit, das als Altar diente, wenn sie Abendmahl mit Ananassaft und Maniokstückchen feiern wollten. Sonst lagen noch einige Holzstücke und jede Menge Ziegenköttel in dieser Ökokathedrale.

„Wann warst du eigentlich auf der Bibelschule“

fragte ich ihn ganz zart, als ich ihm eine neue Bibel schenkte. Seine alte war sehr zerfetzt und ein guter Teil der Genesis und der Offenbarung fehlten.

„Ich bin nie auf einer Bibelschule gewesen. Ich bin ja nur mit dem Herzen gläubig. Die hätten mich da auch nicht genommen, denn ich bin nicht weiter als zur dritten Klasse in der Grundschule gekommen.“

Er konnte auch nur mühsam lesen, aber mit seinem Gewehr kam er gut zurecht.

„Wie machst du das denn sonntags mit dem Gottesdienst?“ hakte ich nach.

„Also, ab Donnerstag faste ich und bitte Gott, mir zu helfen. Wenn ich dann am Sonntag vor der Gemeinde stehe, wundere ich mich selber, was der Herr so daraus macht.“

In Iyete sollte früher einmal die amerikanische Missionsstation entstehen, aber hier lebten früher sehr starke Zauberer. Als die Missionare damals mit ihrem Dampfschiff den Fluss hinauf fuhren, um diesen geeigneten Platz zu besetzen, haben die Zauberer einen großen Schlaf über die Missionare kommen lassen und die sind schlafend vorbei gefahren.

Die Missionsstation ist dann in Ifumu gebaut worden und Iyete blieb lange den Zauberern vorbehalten.

Als wir damals auch das Nachbardörfchen Besau besucht haben und vom Fluss den Hügel hinauf stiegen, begrüßte uns ein sehr verwahrlost aussehender, fast nackter Mann in akzentfreiem Deutsch. Er hatte in Deutschland studiert und lange in Mainz gelebt. Da war er verrückt geworden. Psychiater in Deutschland konnten ihm nicht helfen.

Also flog er nach Kinshasa zu seinen Eltern. Als man dort auch keine Hilfe fand, sind sie alle zusammen in ihr Heimatdörfchen Besau im Dschungel gereist, dort, wo die Wurzeln seiner Sippe liegen. Hier auf der Muttererde ließ er sich von einem Magier therapieren und heute berichtete er, es gehe ihm schon viel besser.

Mir ist nur aufgefallen, als wir von der Gemeinde mit Lied und Gebet empfange wurden, war er urplötzlich nicht mehr zu sehen. Später, als sie nicht mehr sangen und beteten, stand er wieder bei uns.

Wir hatten damals überall, wo wir schliefen, eine Bibel gelassen. Kostbarkeiten, wie Zucker, Salz und Seife verschenkten wir auch. Elisabeth hatte in jeder Gemeinde für die ärmste Frau und für die Pastorenfrau je ein komplettes Umschlagtuch.

Die ärmste Frau hatten wir erwischt, als sie halbnackt, schweißstinkend aus ihrem Feld gekommen war. Sie hatte noch nichts von unserer Ankunft gehört. Als Sie uns und das Tuch bekommen hatte, pries sie von da an nur noch ihren Herrn. In ihren Augen hatte alleine Gott ein unbegreifliches Wunder vollbracht.

Wir spielten kaum eine Rolle dabei – vielleicht wie ein Briefträger der einen Lottogewinn gebracht hat.

Die Mama Pasteur Mputu hatte damals aber ihr Tuch ganz feierlich in Empfang genommen, sich bedankt und es weg gelegt. Aber dann hatte sie Elisabeth gefragt, ob sie nicht mal alleine mit ihr sprechen könnte. Elisabeth hatte damals gedachte, dass sie wohl bei all ihrer Armut noch ein paar Dollars locker machen wollte. Aber die Mama hatte hinter der Hütte zu ihr gesagt:

„Mama Elisabeth. Sieh mal, wir haben die fünf Mädchen und die sind alle lieb und ganz gesund. Aber ist es nicht eine große Schande, wenn in einer Familie nicht ein einziger Junge geboren ist? Ich wollte dich fragen, ob du nicht mal dafür beten kannst, dass wir doch noch mindestens einen Jungen bekommen.“

Das hatte Elisabeth sofort und an Ort und Stelle getan und als ich jetzt kam, hatte ich das Vergnügen, die Gebetserhörung zu fotografieren. Der Junge heißt Daniel. Wenn Gott Gebete erhört, ist das wunderbar. Wenn man aber Menschen begegnet, die so reich sind, dass sie keine anderen Probleme haben, als dass ihnen ein Junge in der Familie fehlt, das ist fast noch schöner.

Wer könnte sich finanziell im engen Deutschland denn überhaupt fünf Mädchen leisten und wie gestresst wären wohl solche Eltern?

Lusombos exklusives Glaubenssystem

In Boyela hieß der Pastor Lusombo. Das hatte ich mir aufgeschrieben. Er war ein besonders freundlicher und gastfreundlicher Mensch. Dafür waren aber die Hütten im Dorf in ganz besonders schlechtem Zustand und ich war froh, dass es nicht regnete. Sicher war hier seit Ewigkeiten kein Weißer mehr vorbei gekommen, denn die Kinder stoben nur so vor Angst in den Dschungel, als ich dort auftauchte. Ein Weißer auf einem roten Motorrad, das war zu viel für sie.

Es gab eine offizielle Begrüßung mit Gebeten, Chorgesängen und Getanze und mit meinen Sprüchen. Dann hatte ich aber auch gute Gelegenheit, mich mit vielen Leuten zu unterhalten, auch mit Pygmäensklaven, bei denen ich begriff, warum sie immer Sklaven bleiben würden.

Auch mit dem Dorfzauberer – oder war er doch eher ein Heilpraktiker oder Homöopath? Man weiß das nie genau. Die Grenzen sind sicher fließend.

Am Abend trafen noch mehr Chöre aus Nachbardörfern ein, die beim Schein eines großen Bambusfeuers versuchten, uns mit ihren Liedern, Tänzen und Marathontrommeln zu erfreuen. Es wurde ein schönes Fest und als der Vollmond aufging, versilberte er alles, die Palmen, die Lehmhütten, die Alten, die Jugendlichen, die um das Feuer tanzten und die Kinder, die sich schon ein bisschen an meinen Anblick gewöhnt hatten.

Es war so traumhaft schön wie man es niemals fotografieren oder beschreiben könnte, vielleicht wie in „1000 und einer Nacht“.

Pastor Lusombo führte durch das Programm, aber irgendwann kam das Gespräch auf seine Frau, die ich todkrank in einer Hütte gesehen hatte. Die Mama Pasteur hatte ein Baby bekommen und war dann schwer an Hepatitis erkrankt. Sie hatte ganz gelbe Augen.

Frage von mir: „Wie kann der kranken Mama wohl geholfen werden?“

Antwort des Pastors: „Es gibt fünf Tagereisen von hier eine von katholischen Schwestern geleitete Krankenstation, und da möchte ich mit meiner Frau im Einbaumboot hinpaddeln.“

„Wann werdet ihr denn reisen? Gleich, wenn ich weg bin?“

„Ich weiß nicht, an welchem Tag ich reisen werde.“

„Dann werdet ihr am Ende vielleicht gar nicht reisen? Oder kannst du vielleicht die Woche sagen?“

„Es ist Quatsch, jetzt über Tage und Wochen zu reden, denn ich habe nicht mal das Geld für die Behandlung.“

„Wie könntest du denn überhaupt Geld bekommen? Könntest du etwas leihen oder Sachen verkaufen?“

„Ich suche intensiv an einer Lösung.“

„Was heißt das? Willst du Fischen oder Jagen?“

„Ich habe kein Netz und auch keine Munition.“

„Hilft dir denn deine große Familie nicht aus der Not?“

„Jeder denkt an sich selbst und erfindet Ausreden.“

„Deine Gemeinde, hilft die nicht, singt und betet ihr nur?“

„Das ist hier nicht üblich. Ich bin für die Gemeinde da und nicht die Gemeinde für mich.“

„Was hast du als Pastor denn eigentlich die ganze Zeit hier gepredigt? Was für ein Vorbild warst du denn bisher? Hat Jesus nicht gesagt: Einer trage des anderen Last? Es gibt hier Pastoren, die nur die Paragraphen der Missionare von vor 100 Jahren wiederholten: Du sollst nicht zu viel saufen, nicht klauen, nicht deine Frau verhauen, nur eine haben, sonntags in die Kirche kommen, sonst kommst du später in die Hölle! Aber du, hattest du Programme? Euer Chor kann so schön singen, so laut trommeln, so wild tanzen. Sind das nur Lieder und Sprüche? Keine Taten?“ waren meine Fragen und ich setzte hinzu:

„Vergiss es! Ich bin nicht als Tester hier und will darauf nicht wirklich eine Antwort haben. Was ich wissen will, ist: Wenn du Fische hättest, wo könntest du sie hier denn überhaupt verkaufen?“

„Auf der Straße verkehren schon lange keine Autos mehr. Vor vier Monaten kam ein Schiff hier vorbei und jetzt ist endlich wieder eins Fluss aufwärts gefahren. Die kaufen geräucherten Fisch, Wild und andere Produkte dicht am Nationalpark, dort, wo die Preise ganz niedrig sind. Wenn sie dann zurückkommen, halten sie hier schon nicht mehr an, weil sie kein Geld mehr haben. In Wirklichkeit bleibt uns nichts anderes übrig, als die ganze Sache in Gottes Hände zu legen und zu beten.“

„Machst du dir das nicht doch ein bisschen zu leicht? In Deutschland denkt man anders. Muss man nicht erst selbst etwas tun, bevor Gott hilft? Hat Gott denn jemals in solchen Situationen schon einmal geholfen?“

Antwort, absolut ruhig und sicher: „Bisher immer! Leben, Tod, Gesundheit, Krankheit, Geld, Frieden, Regen, Sonne, Fische, Wild, alles kommt von Gott! Er weiß jetzt schon, was mit der Mama passieren wird! Er allein und kein einziger Mensch. Wir haben doch viel Erfahrung im Leben mit Gott! Vor zwei Tagen ist mein kleiner Bruder nachts im Sturm mitten auf dem Fluss mit dem Boot gekentert. Er hat versucht an Land zu schwimmen, aber bald haben ihn seine Kräfte verlassen. Wir schliefen noch alle und niemand konnte sein Schreien hören. Es war ganz aussichtslos für ihn. Aber Gott hat Reisende geschickt, die an unserm Ufer anlegten, um den Sturm abzuwarten. Sie leuchteten gerade in dem Moment mit einer Taschenlampe über die Wellen, als mein Bruder zum letzten Mal schrie und winkte. Schnell hatten sie ihn gerettet.“

Da hatte ich keine weiteren Fragen mehr. Aber am nächsten Morgen bei der Abschiedsandacht in der kleinen zusammenbrechenden Lehmkirche konnte ich mich dann derartig an der Kollekte beteiligen, dass der Pastor Lusombo mit der kranken Mama die Reise zur Behandlung bei den katholischen Schwestern beruhigt antreten konnte.